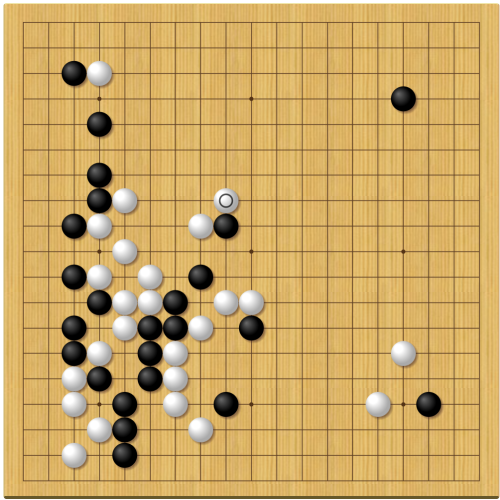

葛野忠左衛門との2子局です。

葛野忠左衛門は秀策とたくさん対局しており、これから何度も出てくる名前です。

この人はとても波乱万丈な人生を歩みました。

父は本因坊丈和(名人)、弟に中川亀三郎(方円社社長、準名人)という囲碁界のエリートとして生まれます。

幼い頃から囲碁の才能を発揮し、13歳ごろに本因坊家に入門。道和を名乗ります。

将来を嘱望されるのですが・・・

同い年に天才、本因坊秀和がいました。

2人は好敵手として切磋琢磨して技を磨いていき、四段までは同じペースで昇段します。

しかし道和は眼病を患い、囲碁から一時離れることを余儀なくされます。

その間に秀和は昇段し、本因坊家の跡目として地位を確立します。

この時代、一門の家元、跡目は1人しかなれませんので、この競争に負けた道和の棋士としての将来は絶たれたことになります。

眼病を患うことなく棋道に邁進していたのならどうなっていたのか・・・

もしかしたら秀和という棋士の代わりに道和が本因坊家を継いでいたかもしれません。

本因坊家を継ぐことができなくなり、失意の底にいた道和ですが、この後が激動の人生でした。

他家である水谷家、そして井上家と渡り、最終的には井上家の家元となり、12世井上因碩を名乗るまでになります。

本因坊丈和の息子が他家である井上家の家元になるというのは、とても珍しいことで当時では大きな出来事であったことは間違いありません。

この他にもいろいろなエピソードがあり、書き出すととても長くなりそうなのでまた別の機会に分けて書きたいと思います。

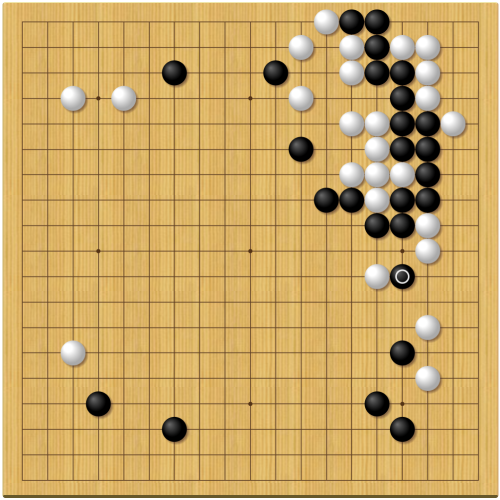

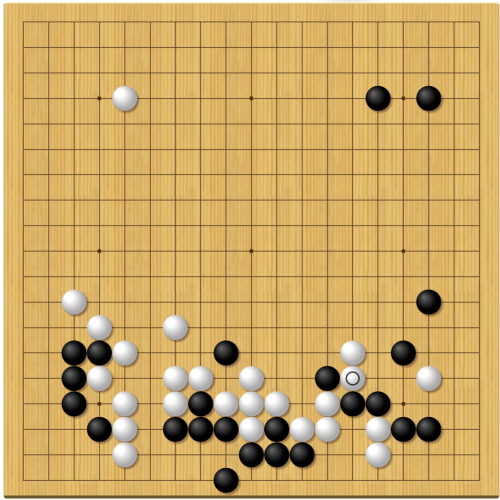

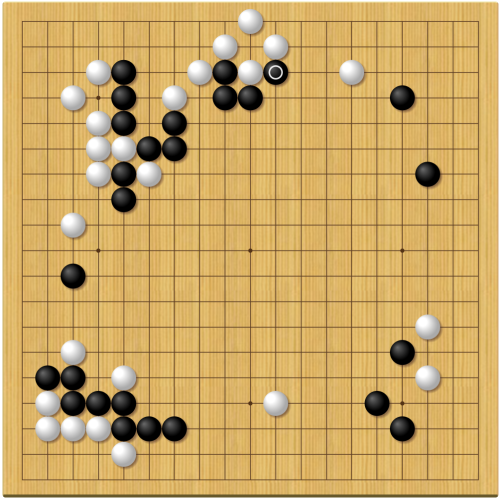

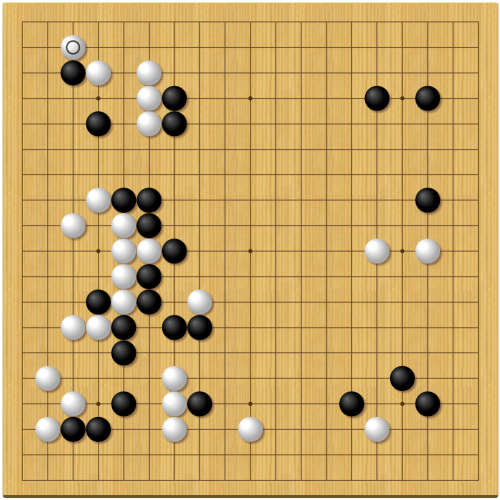

それでは対局の方を見ていきましょう!

黒の完勝だったように思います。

左辺の戦いで白に誤算があったのか、一気に黒がポイントをあげたと感じました。

一度優勢になってからの黒の打ちまわしはとても見事で、隙を見せることなく押し切りました。

この逃げ切り方は勉強になります。

この時代は現代のように持ち時間がありませんので、優勢になってからの逆転負けというのが滅多にありません。

十分に時間を使って形勢判断ができますし、ヨセもいくらでも考えることができるのでとても正確です。

ヨセの勉強にはこの時代の棋譜並べが適していると思います。

この時代の碁はそういうものだと知った上で棋譜を鑑賞するといいのではないでしょうか。

現代はプロの碁でも秒読みに追われて終盤にひっくり返ることがよくあります。

現代と江戸時代では持ち時間という観点で見ると全く別のゲームなのです。

広告